Enquête/Vohou-Vohou : Une révolution artistique ivoirienne en quête de reconnaissance et de valorisation

Un mouvement en rupture avec l’académisme occidental

Acte de rupture artistique et quête d’affirmation culturelle en recourant aux sources. C’est ainsi que le mouvement Vohou-Vohou se distingue de l’académisme et va s’affirmer et influencer la création artistique en Côte d’Ivoire. Il va bouleverser la grammaire picturale, avec le Vohou-Vohou l’esthétique sera ainsi enracinée dans l’identité africaine. Ce mouvement, en rupture dans la démarche, questionne la place du patrimoine culturel africain, sa transmission et sa reconnaissance à l’échelle internationale.

Cette nouvelle esthétique liée au rejet par les étudiants des codes esthétiques occidentaux va les amener à embrasser des matériaux, des techniques et des symboles profondément africains. C’est ainsi que le Vohou va insuffler une nouvelle vie à l’art en Côte d’Ivoire, à savoir un art libre, enraciné et résolument africain.

A l’heure où la question de la restitution du patrimoine culturel africain anime les débats internationaux, une vingtaine d’œuvres d’étudiants ivoiriens d’inspiration Vohou résident au musée national du Mali.

Rappelons que le mot « Vohou », emprunté au Gouro, signifie littéralement « désordre » ou encore « chaos organisé ». Une appellation évocatrice du bouleversement qu’a constitué ce mouvement dans le paysage artistique ivoirien.

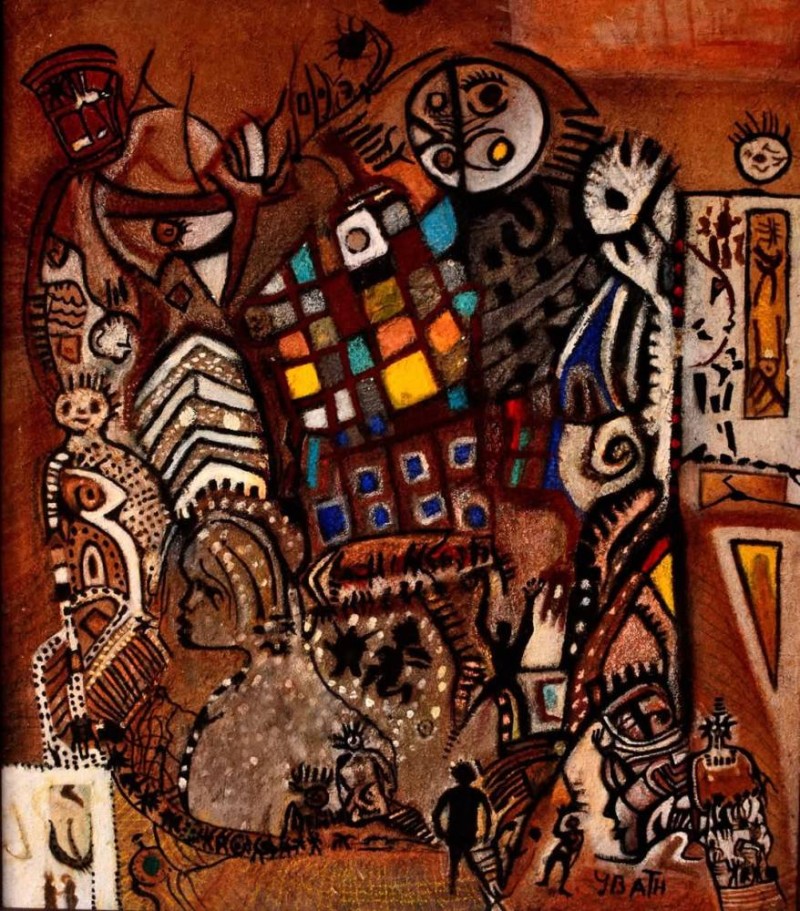

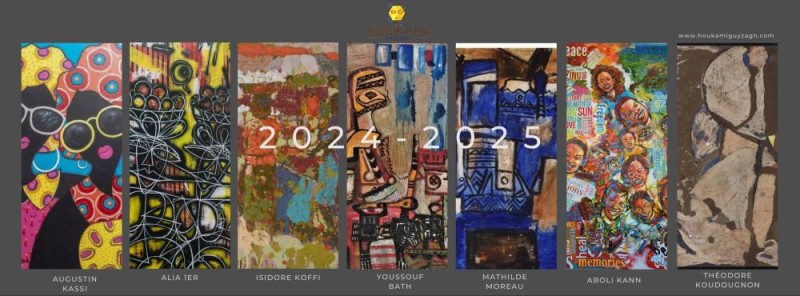

Lire aussi. Dr Célestin Koffi Yao : « L’héritage du Vohou-vohou mérite une reconnaissance institutionnelle »À l’origine, des étudiants comme Youssouf Bath, Théodore Koudougnon, Kra N’Guessan, Yacouba Touré, sous l’impulsion du professeur martiniquais Serge Hélénon, refusent le carcan académique imposé par une éducation artistique calquée sur l’Occident.

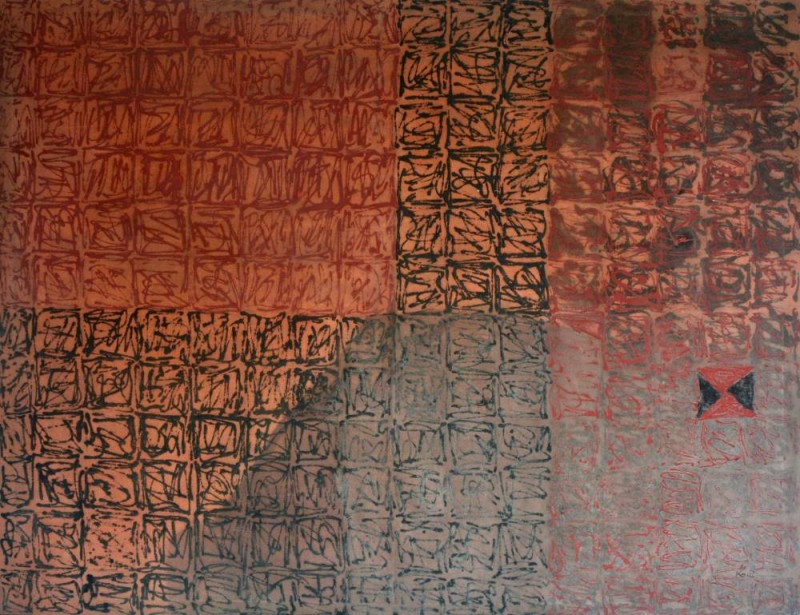

C’est ainsi qu’à court de matériaux, les étudiants de l’Ecole nationale des Beaux-arts d’Abidjan, avec la bénédiction de ce formateur, se tournent vers le tapa (écorce battue), toile de jute, raphia, sable, terre, cauris, pigments végétaux, etc. Le recours à ces éléments traduit un acte de résistance culturelle et une volonté d’enracinement dans l’identité africaine. Comme l’explique l’un des pionniers, Koudougnon Théodore : « C’est ma culture qui me permet de voir et d’analyser... Une toile a une âme. C’est ce qui me pousse à aller vers les matériaux traditionnels qui font la jonction entre le monde matériel et immatériel. »

Un art ancré dans le patrimoine et les savoirs endogènes

Le Vohou-Vohou dépasse le simple champ artistique. C’est une démarche philosophique et symbolique, affirment ses précurseurs tout convoquant les rites, les cosmogonies, les scarifications, les masques, les textiles traditionnels et les récits oraux. Chaque œuvre devient une archive vivante du patrimoine africain. Pour Youssouf Bath, cette révolution esthétique était inévitable. « Jusqu’en 1972, il y avait pénurie de matériel et l’école n’était plus capable d’en fournir aux étudiants. (...) En outre, le contenu des cours ne faisait jamais référence à l’art africain. Cela a suscité une prise de conscience chez nous. D’où notre refus de la peinture occidentale ou académique pour recourir aux matériaux locaux. »

Ce refus, on peut l’affirmer, ouvre la voie à une autonomie artistique et une réappropriation de l’imaginaire africain. Le Vohou-vohou s’inscrit ainsi dans une dynamique plus large de réhabilitation du patrimoine culturel africain dans le contexte postcolonial.

Héritage, transmission et rayonnement du Vohou-Vohou

C’est lors d’une exposition collective en 1985-1986 que ce mouvement s’est formalisé à l’ex-Centre culturel français (aujourd’hui Institut français). Toute chose qui constitue un jalon essentiel de l’histoire de l’art contemporain ivoirien. C’est ainsi que naquit dans le domaine de l’art « l’école d’Abidjan ». Des artistes comme Oliko Deignant, Dosso Sékou, N’Guessan Kra, Mathilde Moro (surnommée « la prêtresse Vohou »), poursuivent cette tradition avec force, inspirant les générations actuelles. Des noms comme Phicault Aboudia, Yeanzi, Armand Boua même s’ils ne l’affirment pas ouvertement s’inscrivent aujourd’hui dans une filiation assumée ou revisitée du Vohou. Cependant, des défis majeurs subsistent. Comment assurer la transmission pédagogique de ce patrimoine ? Où exposer durablement ces œuvres qui font partie de la mémoire artistique nationale ? Quelle place accorder à cette esthétique dans les musées, les galeries, les manuels scolaires, ou sur la scène artistique internationale ?

« Je reste profondément fasciné par certains artistes de ce mouvement, notamment Youssouf Bath, Kra N’Guessan ou encore Koudougnon. Leurs œuvres m'ont marqué par leur force expressive et la puissance plastique qu’elles dégagent », confie Dr Célestin Koffi Yao, artiste, galériste, critique-d ’art, enseignant-chercheur à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Cocody. Et de préciser que ce qui l’a particulièrement interpellé, c’est la façon dont leur démarche entre en résonance avec certains courants majeurs de l’histoire de l’art moderne, tels que le Dadaïsme, Die Brücke, l’Expressionnisme abstrait ou encore l’Expressionnisme viennois. Tous ces mouvements, dira-t-il, partagent une volonté de rupture franche avec l’académisme. Pour lui, le Vohou-vohou s’inscrit pleinement dans cette dynamique de contestation et de renouvellement des codes esthétiques.

Inscrire le Vohou-vohou dans une démarche d’institutionnalisation

Il faut noter que malgré son rôle fondateur dans l’évolution de l’esthétique plastique en Côte d’Ivoire, le mouvement Vohou-vohou n’a pas encore reçu la reconnaissance institutionnelle qu’il mérite, ni en tant que concept, ni à travers la valorisation des artistes qui l’ont incarné.

Selon Dr Célestin Koffi Yao, à ce jour, on ne peut véritablement affirmer que le Vohou-Vohou soit intégré aux politiques culturelles ivoiriennes. Ce qui est fait, c’est que certaines figures majeures du mouvement ont été honorées à titre individuel. Et ce, à travers des distinctions ou des hommages liés à leur carrière artistique. « Ces reconnaissances personnelles ne traduisent pas une valorisation institutionnelle du mouvement dans son ensemble et dans son essence. Intégrer le Vohou-vohou dans les politiques culturelles signifierait, par exemple, procéder à des acquisitions publiques majeures d’œuvres issues de ce courant, créer un musée ou un espace dédié, ou encore assurer une présence permanente des œuvres Vohou dans les collections nationales et les expositions publiques. Ce type d’engagement structurant reste, pour l’instant, inexistant », plaide l’Universitaire.

A l’en croire, pour préserver et valoriser cet héritage, il est impératif de l’inscrire dans une démarche d’institutionnalisation forte. D’où la nécessité de l’organisation d’une exposition muséale de grande envergure, entièrement dédiée au Vohou-vohou. Cette exposition dédiée pourrait viser à retracer son histoire, ses figures majeures, ses œuvres emblématiques, mais aussi son impact au-delà des frontières ivoiriennes. Et d’ajouter que cette exposition devrait être accompagnée d’un ouvrage de référence, à savoir, un « beau livre », édité sous l’égide de la République de Côte d’Ivoire afin d’asseoir sa portée patrimoniale et académique.

Pour lui, les œuvres des artistes du Vohou, individuellement ou collectivement, devraient, par ailleurs, faire l’objet d’acquisitions publiques et intégrer les fonds contemporains des grandes institutions culturelles nationales. « Le Vohou-Vohou est une expérimentation plastique pleinement aboutie. Si elle ne bénéficie pas d’un processus clair d’institutionnalisation, il y a un risque réel que l’histoire officielle de l’art en Côte d’Ivoire passe à côté d’un pan essentiel de sa propre modernité. Préserver le Vohou-Vohou, c’est aussi sauvegarder une mémoire vivante, un jalon capital de notre trajectoire artistique, qui mérite d’être transmis, étudié, et célébré », soutient Dr Célestin Koffi-Yao. Pour qui le Vohou-Vohou peut indéniablement être considéré comme une composante majeure du patrimoine artistique ivoirien. Mieux, il représente même une spécificité stylistique et esthétique qu’il convient de patrimonialiser, tant pour sa valeur historique que pour sa portée symbolique.

Quant à Soro Pehouet Patric, artiste peintre diplômé des Beaux-arts d’Abidjan et enseignant d’arts plastiques dans un lycée à Abidjan nous a confié qu’ayant fait l’Ecole nationale des Beaux-arts d’Abidjan, il ne saurait soustraire son parcours artistique de l’influence Vohou-vohou. Et de souligner qu’il n’est pas un artiste qui fait du Vohou-vohou. « Toutefois on est influence, influençable et influencé par ce qui ce fait autour de nous. Les maîtres du Vohou-vohou ont été présents dans ma formation alors forcément ils ont influencé et continue de déteindre subtilement sur mon travail ! », a-t-il fait remarquer.

A l’en croire, le Vohou-vohou « reste notre passé, notre présent et notre futur en ce qui concerne l´histoire de l´art de la Côte d’Ivoire ». Et d’ajouter que ce courant a libéré les premiers étudiants de l’Ecole nationale des Beaux-arts du moule des influences de la peinture occidentale ! « Il nous a permis de nous exprimer en temps que des artistes libres car il a tracé le chemin d´une peinture qui trouve ces racines dans notre diversité culturelle », a-t-il affirmé.

Il a poursuivi pour dire que le Vohou-vohou a fait naître l´art contemporain de ce pays. « Si aujourd'hui nous avons une production riche et variées c´est parce que l´énergie vibratoire du Vohou-vohou résonne dans l´âme des plasticiens ivoirien que nous sommes », estime Soro Péhouet Patric. Et d’expliquer : « Le Vohou-vohou est identique au point O, le commencement, l´infiniment petit qui se trouve dans l´infiniment grand (le microcosme dans le macrocosme) ». Pour lui, le Vohou-vohou a encore sa place dans l´art contemporain. Mieux, il affirme que le Vohou-vohou est l’ADN de l´art contemporain ivoirien.

Pour préserver et valoriser ce patrimoine, à l’instar de bon nombre d’acteurs des arts, c’est seulement une volonté politique qui pourra permettre de préserver et valoriser cet héritage. Pour cela, l´État à travers le Ministère de la culture devra s´inspiré de ce qui se fait en la matière dans les pays dit développés. Selon Soro Péhouet Patric, l´artiste créé des œuvres et ce n´est pas à lui de plancher sur les questions de préservation, de valorisation de cet héritage. Et de dire qu’il y a déjà des experts et des spécialistes bien formé en la matière pour réussir cela.

Le Vohou-vohou n’est pas enseigné comme une école stylistique autonome

Le mouvement Vohou-Vohou est bel et bien abordé dans les institutions de formation artistique, mais il n’est pas enseigné comme une école stylistique autonome ou exclusive, témoignent enseignants et étudiants. « À l’INSAAC (Institut national des arts et de l’action culturelle), notamment à l’École Supérieure des Arts Plastiques, de l’Architecture d’intérieur et du Design (ESAPAD), ex-Ecole nationale des Beaux-arts, les enseignants évoquent le Vohou-Vohou dans le cadre des cours d’histoire de l’art, en le replaçant dans le contexte de l’évolution de l’art moderne en Côte d’Ivoire. Il est présenté comme un jalon essentiel de cette histoire, mais non comme une discipline technique à part entière », explique Dr Célestin Koffi-Yao.

De même, dira-t-il, à l’Université Félix Houphouët-Boigny, au Département des Arts, le mouvement est intégré aux contenus pédagogiques dans des cours tels que : Introduction à l’évolution de l’art de la Côte d’Ivoire ou Histoire de la peinture africaine. A ce niveau, précise-t-il, l’objectif est d’amener les étudiants à comprendre les ruptures et les continuités dans la production artistique africaine, et non d’en faire une école essentialiste.

En somme, le Vohou Vohou est étudié pour sa portée historique, conceptuelle et critique. Il demeure une référence importante dans la construction d’un discours artistique ivoirien et africain en période contemporaine.

Le Vohou-vohou faiblement représenté dans les expositions ou collections publiques

Le constat saute aux yeux à Abidjan. Le Vohou-Vohou est encore très faiblement représenté dans les expositions en Côte d’Ivoire. Cependant on note, çà et là, quelques initiatives ponctuelles dans des galeries privées ou à l’occasion d’événements spécifiques. A vrai dire cela reste timide et largement en deçà de ce que mérite un mouvement d’une telle importance historique et esthétique.

« Quant aux collections publiques, à notre connaissance, le Vohou-Vohou y est absent ou très insuffisamment représenté. S’il existait une véritable politique d’acquisition ou de valorisation de ses œuvres, cela aurait été porté à la connaissance des historiens de l’art, des conservateurs et des galeristes. Or, ce n’est pas le cas », fait remarquer l’Universitaire. Pour qui, la patrimonialisation ne se décrète pas, elle se construit à travers des gestes forts, visibles et partagés. Et ce, à travers des acquisitions officielles, expositions permanentes, publications de référence, valorisation institutionnelle. À ce jour, en Côte d’Ivoire ces démarches font encore défaut pour le Vohou-Vohou. Pour lui, il est urgent d’y remédier si l’on veut préserver ce pan fondamental de notre mémoire artistique.

Le Vohou-Vohou représente aujourd’hui, pour la culture nationale ivoirienne, un repère majeur et une référence esthétique fondatrice dans le domaine des beaux-arts. Il constitue ce que l’on peut considérer comme l’École ivoirienne – au sens d’une orientation stylistique, d’un langage plastique propre, issu de l’histoire et des réalités socioculturelles du pays.

Encadré/La mémoire disputée : Quand le patrimoine ivoirien dort ailleurs

Une exposition emblématique, « Esprit Vohou-Vohou, es-tu là ? », a été organisée en novembre 2014 à la Rotonde des Arts d’Abidjan, avant de prendre fin en février 2015. Elle présentait notamment la collection Yankel, composée de 20 œuvres réalisées par 14 étudiants ivoiriens de l’atelier Yankel à Paris.

Ces œuvres, offertes à l’Association pour le développement des échanges interculturels, ont transité par le Musée des arts d’Afrique et d’Océanie avant d’atterrir... au Musée national du Mali. Créées par des artistes ivoiriens, ces œuvres font partie aujourd’hui du patrimoine malien. Une situation paradoxale que Yaya Savané, historien et anthropologue ivoirien décédé dans la nuit du 25 au 26 avril 2014, à Paris que nous fréquentions a déploré : « Cette collection fait partie de l’histoire de la Côte d’Ivoire. (...) Il faut que l’histoire de l’art moderne et contemporain du pays puisse se lire à travers ces œuvres. »

Selon lui, cette exposition avait pour ambition de restituer symboliquement une mémoire éparpillée, tout en posant la question du retour effectif des œuvres en Côte d’Ivoire, faute de structures d’accueil pérennes.

Le Vohou-Vohou n’est pas un simple mouvement artistique né dans les marges : c’est un acte de libération, une insurrection esthétique face à l’uniformisation culturelle. À l’heure des grands débats sur la restitution des œuvres africaines et la décolonisation des imaginaires, il incarne un réveil artistique, un cri identitaire qui continue de résonner.

Comme le rappelle souvent le professeur Yacouba Konaté, l’héritage d’un Christian Lattier ou d’un Youssouf Bath ne saurait être dissocié des luttes actuelles pour une reconnaissance de la créativité africaine. Le Vohou-Vohou reste ainsi un étendard pour un art ivoirien authentique, libre et enraciné.